Magazine

Quantsマガジン

図解でわかるIoT入門|仕組み・できること・身近な事例を完全網羅

IoTとは何か、その意味と仕組みを初心者にもわかりやすく解説します。モノの状態を知る・操作するといった基本機能から、スマートホームや製造業など身近な活用事例、そしてセキュリティなどの課題まで網羅します。

目次

「IoT」という言葉を、ニュースや広告などで目にするのがすっかり当たり前になりました。しかし、それが具体的にどのような仕組みで、私たちの生活やビジネスにどのような変化をもたらすのか、正確に理解している方はまだ多くないかもしれません。

IoTは、私たちの社会や産業のあり方を根本から変える可能性を秘めた、非常に重要なテクノロジーです。

この記事では、そんなIoTの基本的な意味から、それを支える仕組み、実現できること、そして私たちの身近な活用事例まで、分かりやすく解説していきます。

IoTとは?

IoTとは「Internet of Things」の頭文字をとった言葉で、日本語では「モノのインターネット」と訳されます。これは、従来はインターネットに接続されていなかった様々な「モノ」が、インターネットを通じて相互に情報をやり取りする仕組み全体を指します。

この仕組みにより、物理的に離れた場所にあるモノの状態をリアルタイムで把握したり、逆にモノを遠隔から操作したりすることが可能になります。さらに、モノから収集された膨大なデータを分析し活用することで、これまでになかった新しいサービスの創出や、業務プロセスの大幅な効率化が実現されるのです。

IoTの基本的な考え方

IoTの本質を理解する上で重要なのは、物理世界で起きている様々な出来事をデジタルデータに変換し、そのデータをインターネットで処理・分析し、得られた知見や指示を再び物理世界にフィードバックするという、一連のサイクルです。

例えば、部屋の温度という物理的な情報をセンサーが検知し(デジタルデータ化)、そのデータがインターネット経由でクラウドに送られます。クラウド上のAIが「室温が高すぎる」と判断し、エアコンに対して「冷房を開始せよ」という指示を送ります。指示を受けたエアコンが作動し、部屋の温度を下げる(物理世界へのフィードバック)。これがIoTの基本的な考え方であり、価値創造の源泉となります。

混同されやすい「M2M」との違い

IoTと似た概念として「M2M(Machine to Machine)」という言葉があります。M2Mは、機械と機械が通信する仕組みを指し、主に工場内の機器同士や自動販売機の在庫管理など、特定の目的のために構築された、比較的閉じたネットワークでの通信を意味することが多いです。

一方、IoTは、インターネットというオープンなネットワークを介して、機械だけでなく、センサー、建物、人、クラウド上のサービスなど、より多様な「モノ」や「コト」が相互に連携する、より広い概念です。M2MはIoTに含まれる一つの要素技術、あるいはIoTの先行的な形態と捉えることができます。

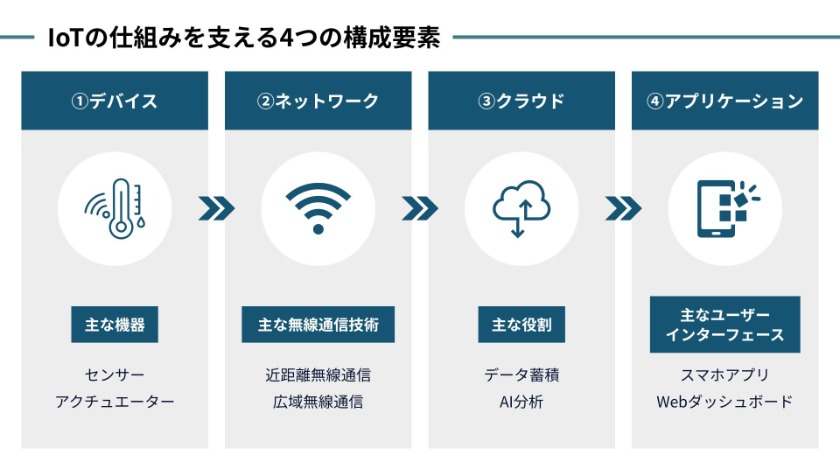

IoTの仕組みを支える4つの構成要素

IoTシステムは、単一の技術で成り立っているわけではありません。主に「デバイス」「ネットワーク」「クラウド」「アプリケーション」という4つの構成要素が、それぞれの役割を果たしながら連携することで、初めて機能します。

① デバイス(センサー/アクチュエーター)

IoTシステムの物理世界との接点となるのがデバイスです。これには、大きく分けて二つの役割を持つ機器が含まれます。

・センサー

温度、湿度、明るさ、位置情報、振動、音、画像など、物理世界の様々な情報を検知し、それをデジタルデータに変換する役割を担います。IoTシステムの「目」や「耳」に相当する部分です。スマートフォンに搭載されているGPSセンサーや加速度センサーも、この一種です。

・アクチュエーター

センサーが収集したデータや、クラウドからの指示に基づいて、物理世界に対して実際に何らかの動作を行う機器です。例えば、モーターを動かしてバルブを開閉したり、スピーカーから音を出したり、照明を点灯・消灯したりします。IoTシステムの「手」や「足」に相当します。

これらのセンサーやアクチュエーターは、様々な「モノ」に組み込まれたり、取り付けられたりすることで、そのモノをIoTデバイス化します。

② ネットワーク

デバイスと、後述するクラウドとの間でデータを送受信するための通信網がネットワークです。IoTでは、接続されるデバイスの数や種類、通信するデータの量、必要な通信速度、消費電力などが多岐にわたるため、用途に応じて様々な無線通信技術が使い分けられます。

・近距離無線通信

Wi-Fi、Bluetooth、NFCなどが代表的です。通信距離は短いですが、比較的通信速度が速く、消費電力も様々です。スマートホーム内の家電連携や、ウェアラブルデバイスとスマートフォンの接続などで利用されます。

・広域無線通信(セルラー/LPWA)

携帯電話網(4G/LTE, 5G)や、IoT向けに開発された低消費電力で広範囲をカバーするLPWA(Low Power Wide Area)などが含まれます。スマートメーターからのデータ収集や、広範囲に設置された環境センサーの監視、コネクテッドカーなどで利用されます。

③ クラウド

デバイスからネットワークを通じて送られてきた膨大な量のデータを蓄積し、それを処理・分析するための、インターネット上にあるサーバー群がクラウドです。IoTシステム全体の「頭脳」にあたる部分と言えます。

クラウド上では、収集されたデータの可視化、異常値の検知、そしてAIを用いた高度なデータ分析や未来予測などが行われます。また、分析結果に基づいて、アクチュエーターに対して動作指示を送る役割も担います。Amazon Web Services (AWS)や Microsoft Azure, Google Cloud Platform (GCP)といったクラウドプラットフォームが、IoTの基盤として広く利用されています。

④ アプリケーション

クラウドで処理・分析されたデータを、人間が理解しやすい形で見せたり、逆に人間がデバイスを操作するための指示を入力したりするためのユーザーインターフェースがアプリケーションです。

スマートフォンの専用アプリや、パソコンのWebブラウザで表示されるダッシュボードなどがこれにあたります。利用者は、このアプリケーションを通じて、IoTシステムの状態を把握したり、遠隔操作を行ったりします。使いやすいアプリケーションの設計は、IoTサービスの価値を高める上で非常に重要です。

IoTで実現できること|4つの基本機能

IoTを導入することで、具体的にどのようなことが実現できるのでしょうか。その機能は、大きく分けて以下の4つに分類することができます。

1. モノの状態を知る(遠隔監視)

IoTの最も基本的な機能の一つが、物理的に離れた場所にあるモノの現在の状態や、その周囲の環境(温度、湿度、明るさなど)をリアルタイムで把握することです。

例えば、全国に設置された自動販売機の在庫状況を、オフィスにいながらにして把握したり、工場の生産ラインに取り付けたセンサーで、機械の稼働状況や異常振動を常に監視したりすることが可能になります。これにより、問題の早期発見や、効率的な管理体制の構築が可能になります。

2. モノを操作する(遠隔操作)

センサーで状態を知るだけでなく、離れた場所にあるモノに対して、インターネット経由で指示を送り、実際に操作することも可能です。

身近な例では、外出先からスマートフォンのアプリを使って、自宅のエアコンの電源を入れたり、照明をつけたり消したりすることができます。産業分野では、工場のバルブやポンプを中央監視室から遠隔で開閉したり、農業用ハウスの窓を自動で開閉したりといった活用が進んでいます。これにより、移動の手間や人件費を削減できます。

3. モノの動きを検知する(状態変化の検知)

モノの位置情報や動き、あるいは状態の変化をセンサーが検知し、その情報をリアルタイムで通知する機能です。防犯や安全管理、見守りといった分野で広く活用されています。

例えば、自宅のドアや窓の開閉をセンサーが検知して、異常があれば持ち主のスマートフォンに通知を送るセキュリティシステムや、高齢者の自宅に設置したセンサーが、一定時間動きがないことを検知して家族に知らせる見守りサービスなどがあります。また、工場設備に取り付けた振動センサーが、通常とは異なる異常な振動を検知して、故障の予兆として管理者にアラートを出すといった応用も可能です。

4. モノ同士で通信させる(自動制御)

IoTのさらに進んだ活用形態として、センサーが取得した情報をもとに、システムが自律的に状況を判断し、人手を介さずに別のモノを操作する自動制御があります。

例えば、部屋の温度センサーが設定温度を超えたことを検知し、システムが自動的にエアコンの冷房を作動させる、といったスマートホームの機能がこれにあたります。あるいは、土壌の乾燥度センサーの情報に基づき、システムが自動で散水ポンプを作動させるスマート農業なども、この応用例です。これにより、人間の判断や操作の手間を省き、より高度な自動化を実現できます。

【身近な例】私たちの生活を豊かにするIoT活用事例

IoT技術は、特別な産業分野だけでなく、すでに私たちの日常生活の様々な場面で活用され、生活をより便利で、快適で、安全なものにしています。

スマートホーム

家庭内にある様々な家電製品(エアコン、照明、テレビなど)や住宅設備(ドアロック、カーテンなど)をインターネットに接続し、スマートフォンアプリやスマートスピーカー(音声アシスタント)から一元的に管理・自動制御する仕組みです。

例えば、「おはよう」とスピーカーに話しかけるだけで、照明がつき、カーテンが開き、コーヒーメーカーが作動するといった、生活シーンに合わせた自動化が可能になります。また、外出先から玄関の鍵が閉まっているかを確認したり、帰宅前にエアコンをつけて部屋を快適な温度にしておいたりすることもできます。エネルギー使用量を可視化し、節電を支援する機能も普及しています。

ウェアラブルデバイス

腕時計型やリストバンド型など、身体に装着するデバイスを通じて、心拍数、血圧、睡眠時間、歩数、消費カロリーといった生体データや活動量を継続的に収集・可視化し、日々の健康管理をサポートします。

収集されたデータはスマートフォンのアプリで確認でき、自身の健康状態の変化を客観的に把握できます。運動の目標達成度を記録したり、睡眠の質を分析して改善のためのアドバイスを提供したりする機能もあります。将来的には、これらのデータが医療機関と連携し、病気の早期発見や予防に繋がることも期待されています。Apple WatchやFitbitなどが代表的な製品です。

コネクテッドカー

自動車に通信機能を搭載し、インターネットに常時接続することで、様々なサービスを提供するのがコネクテッドカーです。車両に搭載された多数のセンサーが、走行速度や距離、位置情報、燃料残量、エンジンやバッテリーの状態といったデータを収集し、クラウドに送信します。

これらのデータを活用することで、リアルタイムの交通情報や天候情報に基づいた最適なルート案内、車両の異常を検知してディーラーでのメンテナンスを促す通知、事故発生時に自動で緊急通報を行うシステムなどが実現されています。将来的には、自動運転技術との連携も期待されています。

ビジネスを変革する産業分野でのIoT活用事例

IoTは、個人の生活だけでなく、様々な産業分野においても、生産性の向上やコスト削減、そして新たなビジネスモデルの創出に貢献しています。

製造業:スマートファクトリー

製造業におけるIoT活用は「インダストリー4.0」や「スマートファクトリー」という言葉で表現され、最も活発な分野の一つです。工場内の工作機械や生産ライン、搬送ロボットなどをネットワークで接続し、それらの稼働状況や生産データをリアルタイムで収集・可視化します。

これにより、生産プロセス全体のボトルネックを発見して改善したり、品質データを分析して不良品の発生原因を特定したりすることが可能になります。さらに、収集したデータをAIで分析し、機械が故障する前にその予兆を検知してメンテナンスを行う予兆保全も実現され、工場の安定稼働と生産性向上に大きく貢献しています。

農業:スマート農業

農業分野では、高齢化や後継者不足といった課題を解決するために、IoTやロボット技術を活用したスマート農業が注目されています。農地に設置したセンサーで土壌の水分量や養分、日照時間、気温といった環境データを収集し、それに基づいて水や肥料の供給量を自動で最適化します。

また、ドローンを活用して農薬を精密に散布したり、作物の生育状況を空撮画像で把握したりすることも可能です。これらの技術により、従来は熟練農家の経験と勘に頼っていた作業をデータに基づいて行うことができ、収穫量の増加と品質の安定、そして作業の省力化を両立させることが期待されています。

医療・ヘルスケア:遠隔モニタリング

医療・ヘルスケア分野では、患者の健康状態を継続的に見守るための遠隔モニタリングにIoTが活用されています。患者が装着したウェアラブルデバイス(心電図センサーや血糖値センサーなど)から得られるバイタルデータを、インターネットを通じて医療機関に送信し、医師や看護師が遠隔で患者の健康状態を把握します。

これにより、患者は自宅にいながらにして専門的なケアを受けることが可能になり、特に慢性疾患を持つ患者や高齢者のQOL向上に繋がります。また、データに異常が見られた場合には、システムが自動でアラートを発信し、早期の対処や救急搬送に繋げることも可能です。

物流・運輸:車両管理と荷物追跡

物流・運輸業界では、EC市場の拡大に伴う荷量の増加と、ドライバー不足という深刻な課題に対応するため、IoTによる効率化が進んでいます。トラックなどの輸送車両に搭載されたGPSやセンサーを通じて、リアルタイムの位置情報や走行速度、燃料消費量などを把握し、最適な配送ルートを指示する車両管理システムが普及しています。

また、輸送中の荷物自体に温度センサーや衝撃センサーを取り付け、医薬品や生鮮食品といったデリケートな荷物の品質を輸送中に管理するトレーサビリティシステムも導入されています。これにより、輸送品質の向上と、問題発生時の原因究明が容易になります。

IoTのメリットと向き合うべき課題

IoTは、私たちの生活やビジネスに大きな便益をもたらす一方で、その導入と運用には、特にセキュリティやプライバシーといった側面で、注意深く向き合うべき課題も伴います。

メリット:生産性向上と新たな価値創造

IoT導入による最大のメリットは、業務プロセスの自動化・効率化による生産性の向上です。これまで人手に頼っていた監視業務や操作業務を自動化したり、データに基づいて無駄な作業を削減したりすることで、コスト削減と人的リソースの有効活用が可能になります。

さらに、IoTによって収集された膨大なデータを分析し、活用することで、これまでになかった全く新しいサービスやビジネスモデルを創出できる可能性も秘めています。例えば、機器の稼働データに基づいて利用料金を最適化する従量課金モデルや、収集したデータを活用したコンサルティングサービスの提供などが考えられます。

課題①:サイバーセキュリティ対策

IoTの普及に伴い、最も深刻な課題となっているのがサイバーセキュリティのリスクです。インターネットに接続されるIoTデバイスの数が爆発的に増加するにつれて、それらがサイバー攻撃の標的となるリスクも増大しています。

安価なIoTデバイスの中には、十分なセキュリティ対策が施されていないものも少なくありません。もしデバイスが乗っ取られれば、不正な操作による物理的な損害(例:工場の誤作動)や、機密データの漏洩、さらには他のシステムへの攻撃の踏み台にされるといった、深刻な被害に繋がる可能性があります。デバイスの選定からネットワークの設計、運用に至るまで、強固なセキュリティ対策を講じることが不可欠です。

課題②:プライバシーの保護

IoTデバイスの中には、個人の生活習慣や行動パターン、位置情報、さらには生体情報といった、非常にプライベートなデータを収集するものも少なくありません。これらのデータがどのように収集され、誰によって、どのような目的で利用されるのかについて、利用者に対する十分な透明性の確保と、厳格なデータ管理体制が求められます。

不適切なデータの取り扱いは、個人のプライバシー侵害に繋がるだけでなく、企業の信頼を大きく損なうことにもなりかねません。データの利活用とプライバシー保護のバランスを、法規制や倫理的な観点から慎重に検討する必要があります。

IoTの未来と今後の展望

IoTは、今後さらに進化し、私たちの社会や産業のあり方をより深く変革していくと考えられています。特に、5GやAIといった最先端技術との融合が、その進化を加速させるでしょう。

5Gの普及による進化

次世代の移動通信システムである5Gは、「高速・大容量」「高信頼・低遅延」「多数同時接続」という3つの大きな特徴を持っています。この5Gの普及により、IoTの可能性はさらに大きく広がります。

例えば、高画質な映像データをリアルタイムに送受信できるようになることで、遠隔地にいる熟練技術者が現場の作業員に指示を出す遠隔作業支援や、高精細な医療画像を遅延なく伝送する遠隔医療がより実用的になります。

また、多数のデバイスを同時に接続できるため、都市全体の交通状況やエネルギー消費をリアルタイムに最適化するスマートシティの実現も加速するでしょう。多数の車両が相互に通信し合う自動運転においても、5Gの低遅延性能は不可欠な要素となります。

AIとの連携による高度化

IoTが物理世界のデータを収集する「目」や「耳」だとすれば、AIはそのデータを分析し、意味のある知見を引き出す「頭脳」の役割を果たします。IoTが収集した膨大なビッグデータをAIが分析することで、単に状況を可視化するだけでなく、より精度の高い未来予測や、状況に応じた自律的な最適化が可能になります。

例えば、工場のセンサーデータをAIが分析して、数週間後の機械の故障を高い精度で予測したり、交通状況や天候データをAIが分析して、自動運転車の最適なルートをリアルタイムで判断したりすることが可能になります。IoTとAIは相互に補完し合いながら進化していく、非常に重要な関係にあるのです。

まとめ

本記事では、IoTについて、その基本的な意味と仕組みから、具体的な活用事例、そして将来の展望までを網羅的に解説しました。

IoTとは、様々なモノがインターネットに接続され、相互に情報をやり取りする仕組みです。これにより、モノの状態を遠隔で把握したり、操作したりすることが可能になり、私たちの生活やビジネスに大きな変化をもたらします。その活用範囲は、スマートホームやウェアラブルデバイスといった身近なものから、製造業、農業、医療、物流といったあらゆる産業分野に及び、生産性の向上と新たな価値創造に貢献しています。

一方で、その普及にはサイバーセキュリティやプライバシー保護といった重要な課題も伴います。これらの課題に適切に対処しながら、5GやAIといった技術と融合していくことで、IoTは今後さらに進化し、より豊かで持続可能な社会を実現するための重要な役割を担っていくでしょう。

コンサルティングのご相談ならクオンツ・コンサルティング

コンサルティングに関しては、専門性を持ったコンサルタントが、徹底して伴走支援するクオンツ・コンサルティングにご相談ください。

クオンツ・コンサルティングが選ばれる3つの理由

②独立系ファームならではのリーズナブルなサービス提供

③『事業会社』発だからできる当事者意識を土台にした、実益主義のコンサルティングサービス

クオンツ・コンサルティングは『設立から3年9ヶ月で上場を成し遂げた事業会社』発の総合コンサルティングファームです。

無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

関連記事

DX

医療AI|画像診断・新薬開発・業務効率化への活用事例12選とメリット・課題を解説

医療分野におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。画像診断支援、創薬プロセスの加速、病院業務の自動化といった具体的な仕組みと、富士フイルムやキヤノンなどの最新事例12選を紹介。AI導入による医療の質向上、医師の働き方改革への貢献、倫理的課題についても詳述します。

DX

ホテルのAI導入|収益最大化・接客・清掃への活用事例6選とメリット・課題を解説

ホテル業界におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。ダイナミックプライシングによる収益最大化、AI顔認証チェックイン、清掃ロボットといった具体的な仕組みと、最新事例6選を紹介。AI導入による人手不足解消のメリットや、システム連携の課題についても詳述します。

DX

スーパーマーケットのAI活用|需要予測・在庫管理・店舗運営の事例16選とメリット・課題を解説

スーパーマーケット業界におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。需要予測による食品ロス削減、レジなし決済、AIによる顧客動線分析といった具体的な仕組みと、イトーヨーカドーやAmazon Goなどの最新事例16選を紹介。AI導入のメリットや現場定着の課題についても詳述します。

DX

コールセンターAIとは?自動応答・支援・分析への活用事例とメリット・課題を解説

コールセンターにおけるAI活用の全貌を網羅的に解説。ボイスボットによる自動応答、リアルタイムのオペレーター支援、感情分析による品質管理といった具体的な仕組みと、金融・通信業界などの最新事例6選を紹介。AI導入によるコスト削減とCX向上のメリット、運用上の課題についても詳述します。

DX

保険AIの活用|査定・支払い・営業への事例16選とメリット・課題を解説

保険業界におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。リスク評価の高度化、保険金支払いの自動化、不正検知、パーソナライズされた営業支援といった具体的な仕組みと、日本生命や東京海上日動などの最新事例16選を紹介。AI導入による収益改善のメリットや、説明可能性などの課題についても詳述します。

DX

不動産AIとは?査定・投資・賃貸管理への活用事例とメリット・課題を解説

不動産AIの全貌を網羅的に解説。物件価格の自動査定、最適な賃料設定、顧客ニーズの予測、スマートホーム化といった具体的な仕組みと、三井不動産や大東建託などの最新事例11選を紹介。AI導入による業務効率化と透明性向上のメリット、直面する課題についても詳述します。

DX

日用品メーカーのAI活用|商品開発・SCM・マーケティングの事例とメリット・課題を解説

日用品業界におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。商品開発の高速化、需要予測によるSCM最適化、パーソナライズされたマーケティングといった具体的な仕組みと、P&Gや花王などの最新事例13選を紹介。AI導入のメリットやデータ統合の課題についても詳述します。

DX

鉄道AIとは?運行管理・保守・安全対策への活用事例とメリット・課題を解説

鉄道業界におけるAI活用の意義から、運行管理、予防保全、安全対策、顧客サービスといった具体的な活用事例、導入のメリットと課題までを網羅的に解説。DX推進による安全性向上と効率化のための実践ガイドです。

DX

製薬AIとは?創薬・開発・製造・営業への活用事例18選、メリットと導入の課題を解説

製薬業界におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。創薬ターゲット探索から臨床試験の最適化、製造、MR活動に至るまでの具体的な仕組みと、国内外の最新事例18選を紹介。AI導入による開発期間短縮のメリットや、直面するデータ・人材の課題についても詳述します。

DX

人材業界のAI戦略|マッチング、業務効率、採用公平性を高めるデジタル変革

人材業界におけるAI活用の意義から、高精度なマッチング、スカウト自動化、採用バイアス排除といった具体的な活用事例、導入の課題と解決策までを網羅的に解説。DX推進による業務効率化と質の高い採用支援のための実践ガイドです。