Magazine

Quantsマガジン

SaaSとは?PaaS・IaaSとの違いからメリット・デメリット、選び方まで徹底解説

SaaS(サース)とは何か、その意味を初心者にもわかりやすく解説。PaaS・IaaSとの明確な違いから、導入するメリット・デメリット、そして自社に最適なSaaSサービスの選び方まで、ビジネスに不可欠なクラウドサービスの基本知識を網羅します。

目次

「SaaS」という言葉を、ビジネスシーンで耳にすることが当たり前になりました。しかし、「言葉は知っているけれど、正確な意味は説明できない」「PaaSやIaaSとは何が違うのだろうか」と感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

SaaSは、現代のビジネスを支える上で欠かせない、非常に重要な概念です。その仕組みやメリットを正しく理解することは、業務の効率化や生産性向上に直結します。

この記事では、SaaSの基本的な意味から、混同されやすい他のクラウドサービスとの違い、導入するメリットと注意点、そして自社に最適なサービスを選ぶためのポイントまで、網羅的に、そして分かりやすく解説していきます。

SaaS(サース)とは?

SaaSとは「Software as a Service」の頭文字をとった言葉で、日本語では「サービスとしてのソフトウェア」と訳されます。これは、従来のようにパソコンにソフトウェアをインストールして利用する形態ではなく、インターネットを通じてソフトウェアの機能を利用するサービスの提供形態全般を指します。

利用者は、提供されるソフトウェアを所有するのではなく、サービス提供事業者に対して月額や年額で利用料を支払う、いわゆるサブスクリプションモデルで利用するのが一般的です。必要な期間だけソフトウェアの利用権を購入するイメージを持つと理解しやすいでしょう。GmailのようなWebメールサービスや、Slackのようなビジネスチャットツールなどが、SaaSの身近な例として挙げられます。

従来のソフトウェア(オンプレミス)との違い

SaaSを理解する上で比較対象となるのが、従来のソフトウェア利用形態である「オンプレミス」です。オンプレミスとは、企業が自社内にサーバー機器を設置し、そこにソフトウェアをインストールして利用・管理する形態を指します。

これを住居に例えるなら、オンプレミスが、土地を購入し、自分たちで家(サーバーやソフトウェア)を建てて管理する持ち家モデルであるのに対し、SaaSは、サービス提供事業者が所有・管理する建物(サーバー)の中にある部屋(ソフトウェア)を、必要に応じて借りる賃貸モデルと言えます。つまり、初期投資や管理の手間、カスタマイズの自由度などが大きく異なります。

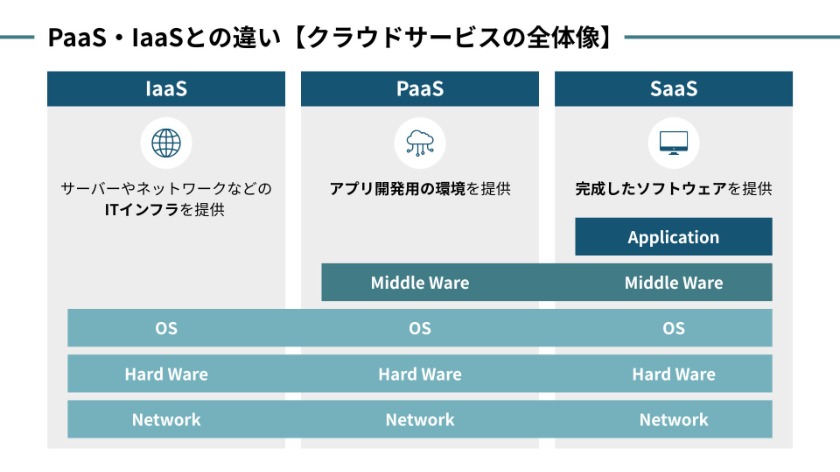

PaaS・IaaSとの違い【クラウドサービスの全体像】

SaaSは、近年急速に普及している「クラウドサービス」の一種です。クラウドサービスには、SaaSの他に「PaaS(パース)」と「IaaS(イアース)」と呼ばれる形態も存在します。これらは、クラウドサービス提供事業者が、利用者にどの範囲までの機能を提供するかによって区別されます。

・SaaS (Software as a Service)

インターネット経由で「ソフトウェア」そのものを提供します。利用者は、提供されたソフトウェアの機能をすぐに利用できます。(例:Gmail, Salesforce, Zoomなど。)

・PaaS (Platform as a Service)

ソフトウェアを開発・実行するための「プラットフォーム(開発環境)」を提供します。利用者は、提供された環境上で自社のアプリケーションを開発・運用できます。(例:Google App Engine, AWS Elastic Beanstalkなど。)

・IaaS (Infrastructure as a Service)

サーバーやストレージ、ネットワークといった「ITインフラ」を提供します。利用者は、提供されたインフラ上に自由にOSやミドルウェア、アプリケーションを構築できます。(例:Amazon EC2, Google Compute Engineなど。)

料理に例えると、IaaSが「キッチン(調理場)だけを借りる」状態、PaaSが「キッチンと調理器具一式を借りる」状態、そしてSaaSが「レストランで完成した料理を注文して食べる」状態に相当します。利用者は、自身で管理したい範囲や目的に応じて、これらのサービス形態を選択します。SaaSは、利用者が最も手軽に利用できる形態と言えます。

SaaSを導入する5つのメリット

SaaSは、従来のオンプレミス型のソフトウェアと比較して、コスト、時間、場所といった様々な制約からビジネスを解放し、生産性を向上させる多くの利点を提供します。

1. 初期コストの削減と迅速な導入

SaaSを利用する場合、自社で高価なサーバー機器を購入したり、ソフトウェアライセンスを一括で購入したりする必要がありません。そのため、導入にかかる初期費用を大幅に抑えることができます。

また、既にサービス提供事業者側でシステムが構築・運用されているため、利用者はアカウントを登録し、簡単な設定を行うだけですぐにサービスを利用開始できます。オンプレミスのように、サーバー構築やソフトウェアのインストールに数週間から数ヶ月といった時間を要することがなく、ビジネスのスピード感を損なわずに新しいツールを導入できる点は大きなメリットです。

2. 場所やデバイスを選ばないアクセス性

SaaSはインターネット経由で提供されるため、インターネットに接続できる環境さえあれば、時間や場所を問わずにサービスにアクセスできます。オフィスのデスクだけでなく、自宅でのリモートワークや、外出先のカフェ、移動中の電車内など、あらゆる場所がワークスペースとなり得ます。

さらに、パソコンだけでなく、スマートフォンやタブレットといった様々なデバイスから利用できるサービスも多く、多様化する働き方に柔軟に対応できます。これにより、従業員の生産性向上やワークライフバランスの改善にも繋がります。

3. 自動アップデートとメンテナンス不要

オンプレミスの場合、ソフトウェアのバージョンアップ作業や、セキュリティ上の脆弱性が見つかった際の修正パッチの適用、サーバー機器の保守・管理といった運用業務は、全て自社で行う必要がありました。これらの作業は専門的な知識を要し、情報システム部門にとって大きな負担となっていました。

しかし、SaaSの場合は、これらのソフトウェアの更新やインフラの保守・管理は、全てサービス提供事業者が責任を持って行います。利用者は、常に最新の機能が追加され、セキュリティも確保された安全な状態でサービスを利用できるため、運用管理の手間から解放されます。

4. 拡張性と柔軟性

ビジネスの状況は常に変化します。事業が成長して従業員が増えたり、新しい機能が必要になったりすることもあるでしょう。SaaSは、このような変化に対して非常に柔軟に対応できるように設計されています。

多くの場合、管理画面から簡単な操作で、利用するユーザー数を増やしたり、より高機能なプランに変更したりすることが可能です。逆に、事業規模が縮小したり、特定の機能が不要になったりした場合には、プランをダウングレードしたり、解約したりすることも容易です。必要な時に必要な分だけリソースを利用できるため、無駄なコストが発生しにくいという利点があります。

5. データの共有と共同作業の容易化

SaaSでは、作成・編集したデータが、個人のパソコンではなく、サービス提供事業者が管理するクラウド上のサーバーに保存されます。これにより、チームメンバー全員が常に同じ最新の情報にアクセスできるようになります。

特定のファイルをメールで送り合う必要がなくなり、リアルタイムでの共同編集機能を持つツールも多いため、チーム内での情報共有や共同作業が非常に円滑になります。認識の齟齬を防ぎ、チーム全体のコラボレーションを促進する上で大きな効果を発揮します。

SaaS導入時に考慮すべきデメリット・注意点

SaaSは多くのメリットを提供する一方で、導入前に理解しておくべきデメリットや注意点も存在します。これらを事前に把握し、対策を検討することが、SaaS導入を成功させる鍵となります。

カスタマイズの制限

SaaSは、多くの企業が共通で利用できるように標準化された機能を提供しています。そのため、自社の特殊な業務フローや独自の要件に合わせて、ソフトウェアの機能を大幅にカスタマイズすることは基本的に困難です。提供されている設定範囲内での調整は可能ですが、オンプレミスのような自由な改変はできません。導入前に、自社の業務プロセスとSaaSの機能が適合するかを十分に検証する必要があります。

セキュリティとデータ管理の懸念

SaaSを利用するということは、自社の顧客情報や売上データといった重要な情報を、外部のサービス提供事業者が管理するサーバーに預けることを意味します。そのため、サービス提供事業者のセキュリティ対策が十分であるか、データの管理体制が信頼できるものであるかを、導入前に厳しく確認する必要があります。

万が一、事業者側で情報漏洩やデータ消失といった事故が発生した場合、自社の事業に深刻な影響が及ぶ可能性があるためです。

ランニングコストの発生

初期コストを抑えられるのがSaaSのメリットですが、その一方で、利用を続ける限り月額または年額の利用料金が継続的に発生します。

買い切り型のオンプレミスソフトウェアとは異なり、利用期間が長くなるほど、支払う総額は増加していきます。数年単位の長期的な視点で見た場合に、総コストがオンプレミスでの運用を上回る可能性も考慮する必要があります。

障害・メンテナンス時の影響

SaaSは、サービス提供事業者側のインフラ上で稼働しています。そのため、事業者側で予期せぬシステム障害が発生したり、計画的なメンテナンスが実施されたりした場合、自社の都合とは関係なく、一時的にサービスが利用できなくなるリスクがあります。

その間、関連する業務が完全に停止してしまう可能性があるため、代替手段の検討や、事業継続計画の策定といった対策が必要になる場合があります。

【身近な例】代表的なSaaSサービスの種類

SaaSは、私たちの仕事や生活のあらゆる場面で活用されています。ここでは、ビジネスシーンでよく利用される代表的なSaaSのカテゴリと、具体的なサービス例をいくつか紹介します。

ビジネスチャット・Web会議

チーム内のコミュニケーションや、遠隔地との会議に使われます。

例:Slack, Microsoft Teams, Zoom, Chatwork

SFA(営業支援)・CRM(顧客管理)

営業活動のプロセス管理や、顧客情報の一元管理に使われます。

例:Salesforce Sales Cloud, HubSpot Sales Hub, kintone, Zoho CRM

グループウェア・オフィススイート

メール、カレンダー、ファイル共有、文書作成など、日常業務に必要な機能を提供します。

例:Google Workspace, Microsoft 365

会計・人事労務

請求書発行、経費精算、給与計算、勤怠管理など、バックオフィス業務を効率化します。

例:freee会計, マネーフォワード クラウド会計, 弥生会計 オンライン, SmartHR

自社に最適なSaaSサービスの選び方

市場には無数のSaaSサービスが存在します。その中から自社のニーズに本当に合ったサービスを選ぶためには、機能や価格だけでなく、セキュリティやサポート体制まで含めて、総合的に判断することが重要です。

課題と目的の明確化

ツール選びを始める前に、まず「SaaSを導入して、自社のどのような課題を解決したいのか」という目的を明確にしましょう。「営業部門の情報共有を改善したい」「経理業務の入力作業を効率化したい」など、目的が具体的であればあるほど、必要な機能の要件定義がしやすくなり、ツールの選択ミスを防ぐことができます。

セキュリティ要件の確認

特に顧客情報などの機密データを扱う場合は、セキュリティ対策が十分であるかの確認が不可欠です。通信の暗号化方式、データのバックアップ体制、アクセス権限の設定の柔軟性などを確認しましょう。

また、ISMS(情報セキュリティマネジメントシステム)認証やPマーク(プライバシーマーク)といった第三者認証を取得しているかどうかも、信頼性を判断する上での一つの目安となります。

料金体系と拡張性の評価

初期費用だけでなく、将来的な利用規模の拡大も見据えた上で、料金体系を詳細に確認しましょう。月額料金に含まれる機能範囲、ユーザー数やデータ容量が増加した場合の追加料金などを把握し、数年単位での総コストを試算することが重要です。隠れたコストがないかも注意深く確認しましょう。

サポート体制の確認

導入時や運用中に不明点や問題が発生した場合に、迅速かつ適切なサポートを受けられるかどうかも重要なポイントです。日本語での問い合わせに対応しているか、電話やメール、チャットなど、どのようなサポートチャネルが用意されているか、サポートの対応時間帯などを事前に確認しておくと安心です。

無料トライアルの活用

多くのSaaSサービスには、一定期間、無料で全ての機能(または一部機能)を試せる無料トライアル期間が設けられています。カタログやWebサイトの情報だけで判断するのではなく、本格導入の前に、実際に利用するメンバーで操作性や機能性を試し、自社の業務フローに本当にフィットするかを評価することが、導入後の失敗を防ぐ最も確実な方法です。

SaaSの今後のトレンド

SaaS市場は今後も力強い成長が見込まれており、その中で特に注目される2つの大きなトレンドがあります。

AIの統合による高付加価値化

近年急速に進化したAI技術が、あらゆるSaaSに組み込まれ、その機能や価値を大きく向上させていく流れが加速しています。例えば、CRMにAIが統合されれば、過去の顧客データを分析して最適な営業アプローチを提案したり、会計ソフトにAIが統合されれば、領収書の自動仕訳精度が向上したりといった進化が期待されます。

AIとの融合により、SaaSは単なる業務ツールから、よりインテリジェントなビジネスパートナーへと進化していくでしょう。

特定業界特化型(Vertical SaaS)の台頭

これまでのSaaSは、業界を問わず利用できる汎用的なものが主流でした。しかし近年では、建設、医療、不動産、農業といった特定の業界の、専門的で複雑な業務フローに特化した「Vertical SaaS(バーティカル・サース)」の需要が高まっています。業界特有の課題解決に深くコミットしたVertical SaaSは、今後ますますその存在感を増していくと考えられます。

まとめ

本記事では、SaaS(Software as a Service)の基本的な意味から、PaaS・IaaSとの違い、導入のメリット・デメリット、そして自社に最適なサービスの選び方までを詳しく解説しました。

SaaSは、インターネット経由でソフトウェア機能を利用する形態であり、初期コストの削減、場所を選ばないアクセス性、運用管理の手間削減といった多くの利点を提供します。一方で、カスタマイズの制限やセキュリティへの懸念といった注意点も理解しておく必要があります。

無数の選択肢の中から最適なSaaSを選ぶためには、自社の課題と目的を明確にし、機能、価格、セキュリティ、サポートなどを総合的に評価することが重要です。無料トライアルなどを有効活用し、自社の業務に本当にフィットするサービスを見極めることが、SaaS導入を成功に導くための鍵となります。SaaSを賢く活用することは、現代のビジネスにおける生産性向上と競争力強化に不可欠な要素と言えるでしょう。

コンサルティングのご相談ならクオンツ・コンサルティング

コンサルティングに関しては、専門性を持ったコンサルタントが、徹底して伴走支援するクオンツ・コンサルティングにご相談ください。

クオンツ・コンサルティングが選ばれる3つの理由

②独立系ファームならではのリーズナブルなサービス提供

③『事業会社』発だからできる当事者意識を土台にした、実益主義のコンサルティングサービス

クオンツ・コンサルティングは『設立から3年9ヶ月で上場を成し遂げた事業会社』発の総合コンサルティングファームです。

無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

関連記事

DX

医療AI|画像診断・新薬開発・業務効率化への活用事例12選とメリット・課題を解説

医療分野におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。画像診断支援、創薬プロセスの加速、病院業務の自動化といった具体的な仕組みと、富士フイルムやキヤノンなどの最新事例12選を紹介。AI導入による医療の質向上、医師の働き方改革への貢献、倫理的課題についても詳述します。

DX

ホテルのAI導入|収益最大化・接客・清掃への活用事例6選とメリット・課題を解説

ホテル業界におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。ダイナミックプライシングによる収益最大化、AI顔認証チェックイン、清掃ロボットといった具体的な仕組みと、最新事例6選を紹介。AI導入による人手不足解消のメリットや、システム連携の課題についても詳述します。

DX

スーパーマーケットのAI活用|需要予測・在庫管理・店舗運営の事例16選とメリット・課題を解説

スーパーマーケット業界におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。需要予測による食品ロス削減、レジなし決済、AIによる顧客動線分析といった具体的な仕組みと、イトーヨーカドーやAmazon Goなどの最新事例16選を紹介。AI導入のメリットや現場定着の課題についても詳述します。

DX

コールセンターAIとは?自動応答・支援・分析への活用事例とメリット・課題を解説

コールセンターにおけるAI活用の全貌を網羅的に解説。ボイスボットによる自動応答、リアルタイムのオペレーター支援、感情分析による品質管理といった具体的な仕組みと、金融・通信業界などの最新事例6選を紹介。AI導入によるコスト削減とCX向上のメリット、運用上の課題についても詳述します。

DX

保険AIの活用|査定・支払い・営業への事例16選とメリット・課題を解説

保険業界におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。リスク評価の高度化、保険金支払いの自動化、不正検知、パーソナライズされた営業支援といった具体的な仕組みと、日本生命や東京海上日動などの最新事例16選を紹介。AI導入による収益改善のメリットや、説明可能性などの課題についても詳述します。

DX

不動産AIとは?査定・投資・賃貸管理への活用事例とメリット・課題を解説

不動産AIの全貌を網羅的に解説。物件価格の自動査定、最適な賃料設定、顧客ニーズの予測、スマートホーム化といった具体的な仕組みと、三井不動産や大東建託などの最新事例11選を紹介。AI導入による業務効率化と透明性向上のメリット、直面する課題についても詳述します。

DX

日用品メーカーのAI活用|商品開発・SCM・マーケティングの事例とメリット・課題を解説

日用品業界におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。商品開発の高速化、需要予測によるSCM最適化、パーソナライズされたマーケティングといった具体的な仕組みと、P&Gや花王などの最新事例13選を紹介。AI導入のメリットやデータ統合の課題についても詳述します。

DX

鉄道AIとは?運行管理・保守・安全対策への活用事例とメリット・課題を解説

鉄道業界におけるAI活用の意義から、運行管理、予防保全、安全対策、顧客サービスといった具体的な活用事例、導入のメリットと課題までを網羅的に解説。DX推進による安全性向上と効率化のための実践ガイドです。

DX

製薬AIとは?創薬・開発・製造・営業への活用事例18選、メリットと導入の課題を解説

製薬業界におけるAI活用の全貌を網羅的に解説。創薬ターゲット探索から臨床試験の最適化、製造、MR活動に至るまでの具体的な仕組みと、国内外の最新事例18選を紹介。AI導入による開発期間短縮のメリットや、直面するデータ・人材の課題についても詳述します。

DX

人材業界のAI戦略|マッチング、業務効率、採用公平性を高めるデジタル変革

人材業界におけるAI活用の意義から、高精度なマッチング、スカウト自動化、採用バイアス排除といった具体的な活用事例、導入の課題と解決策までを網羅的に解説。DX推進による業務効率化と質の高い採用支援のための実践ガイドです。