Magazine

Quantsマガジン

マルウェア対策とは?感染の脅威と対処法を事例や感染経路とともに解説!

この記事では、マルウェアの定義、脅威、感染経路、予防対策、感染後の対処法について解説しています。マルウェアはウイルス、トロイの木馬、スパイウェアなどを含み、個人情報の盗難やシステム破壊を目的としています。感染経路は多岐にわたり、予防にはソフトウェアの更新、セキュリティソフトの導入、不審なメールの回避などが必要です。感染後はネットワークの遮断とマルウェアの駆除、データの復旧などが重要です。

マルウェアとは

マルウェアとは、悪意を持つ者によって作成され、コンピューターシステムやネットワークを標的とし被害を与えようとするソフトウェアの総称です。

マルウェアは不正な目的で作られ、システムに深刻な被害をもたらします。ウイルス、ワーム、そしてトロイの木馬、スパイウェアや、ランサムウェア等の様々な種類のマルウェアが存在します。

マルウェアの脅威

マルウェアは、個人情報の漏洩、金銭的損失、システムへの損傷など、重大な被害をもたらすリスクがあります。

近年、ランサムウェアという種類のマルウェアが脅威となっています。これは企業や個人のデータを人質に取り、身代金を要求する深刻な犯罪です。ランサムウェアによってファイルやシステムが暗号化されると、解除のための身代金が要求され、これが被害者に経済的な損失や業務停止をもたらします。

これらの攻撃は、セキュリティ対策の不備や従業員の認識不足を突いて行われることが多く、企業や個人にとっては深刻な脅威となっています。さらに、マルウェアの感染経路は多様で、フィッシングメールや不正なウェブサイト、ソフトウェアの脆弱性を利用した攻撃など、さまざまな手法が用いられています。

そのため、被害を防ぐためには、定期的なセキュリティ更新、従業員への教育、バックアップの取得など、多角的な対策が必要です。また、マルウェアの進化は日々進んでおり、未知の脅威への対応も必要となります。セキュリティ専門家や機関との連携を通じて、最新の情報を入手し、迅速な対応を心がけることが重要です。

脅威1:機密情報や個人情報の窃取

マルウェアは、パスワードや機密情報、クレジットカード情報など、プライバシーに関わる個人を特定できるデータの不正な取得を行い、第三者に悪用される可能性があります。このような情報漏洩は、企業や個人のプライバシー侵害に加え、金銭的な被害にもつながります。

被害が拡大すると、個人の信用情報の損失や企業の評判の毀損にもつながり、回復には長期間と多大な労力が必要になることがあります。さらに、漏洩した情報が悪意のある目的で使用された場合、その影響は計り知れません。

そのため、個人情報の保護とセキュリティ対策の強化は、現代社会において重要な課題となっています。

脅威2:データの破損

マルウェアは、データの破壊や破損によって、企業の重要な情報資産を損なう危険性を持ちます。このような攻撃は、企業の業務に深刻な影響を及ぼし、長期的な信頼性の低下や、顧客との信頼関係の毀損につながる可能性があります。データが破壊されてしまったら、企業は重要な業務情報や顧客データを失い、ビジネスの継続自体が脅かされます。

また、データ復旧には多大な時間と費用がかかり、場合によっては復旧が不可能な場合もあります。そのため、データの破壊に対する予防策として、定期的なバックアップの実施が重要です。バックアップを取ることで、万が一データが破損した場合でも、迅速に復旧し、業務の停止を最小限に抑えることができます。

しかし、バックアップ自体がマルウェアに感染しないように、適切なセキュリティ対策を施すことも欠かせません。セキュリティ対策としては、アクセス制御の強化、暗号化技術の利用、定期的なセキュリティチェックなどが挙げられます。これらの対策を総合的に行うことで、データの破損リスクを最小限に抑えることができます。

脅威3:スパムメール発信

マルウェアに感染したコンピューターは、スパムメールの発信基地となることがあり、これにより他のシステムやネットワークに悪影響を及ぼす可能性があります。これらのスパムメールは、さらなるマルウェア感染の拡大やフィッシング詐欺など、様々なサイバー犯罪のきっかけとなることがあります。

スパムメールを大量に送信する行為は、企業のネットワーク帯域を圧迫し、正常な業務の妨げとなるだけでなく、企業の評判を損なう原因ともなります。そのため、スパムメールの発信を防ぐためには、メールサーバーのセキュリティ強化や、従業員へのセキュリティ教育が重要です。また、メールシステムにフィルタリング機能を設定して、不審なメールの検出とブロックを行うことも効果的です。

企業が採るべき具体的な対策としては、システムのアップデートを定期的に行う、アンチウイルスソフトウェアの導入、メールの送受信ルールの策定などが挙げられます。これらの対策を適切に実施することで、スパムメールの発信リスクを抑えることができ、企業の信頼性を守ることができます。

マルウェア対策は不可欠

サイバー空間における脅威は日々進化しており、巧妙化するマルウェア攻撃は、個人、企業を問わず、甚大な被害をもたらしています。情報漏洩、金銭的損失、システム停止など、その影響は計り知れません。

マルウェア対策は、企業や個人を問わず、誰もが真剣に取り組むべき重大な課題です。サイバー脅威に対抗するため、組織的な対策を講じ、セキュリティ強化に積極的に取り組むことが不可欠となっています。

マルウェアの感染経路

マルウェアは様々な経路で感染しますが、経路に応じた対策を講じることが重要です。

組織的な防御体制を構築し、情報資産を保護するためにも、感染経路を把握することは最重要課題となります。

マルウェアの感染経路1:メール

最も一般的な感染経路の1つがメールです。不審な添付ファイルを開いたり、マルウェアを仕込まれたリンクをクリックしたりすることで、コンピューターがマルウェアに感染する恐れがあります。ソーシャルエンジニアリング手法を用いた巧妙なフィッシングメールにも注意が必要です。

メール受信時には、常に添付ファイルやリンクの安全性を確認し、不審なものは一切開かないよう注意を払う必要があります。

マルウェアの感染経路2:ソフトウェアやアプリケーション

正規の流通経路を通さずに入手したアプリケーションソフトウェアには、マルウェアが仕込まれているリスクがあります。このようなソフトを不用意にインストールすると、コンピューターが感染する可能性があります。

信頼できるサイトやソースからのみソフトウェアをダウンロードし、常に最新のバージョンを使用することが推奨されます。

マルウェアの感染経路3:リムーバブルデバイス

USBメモリなどのリムーバブルデバイスを介して、マルウェアが伝播することがあります。不特定のデバイスを不用意に接続すると、コンピューターがマルウェアに感染するリスクがあります。

デバイスを使用する前には、必ずウイルススキャンを行い、出自が不明なデバイスは絶対に使用しないよう注意が必要です。

マルウェアの感染経路4:フィッシング攻撃

フィッシングサイトを装った偽サイトにアクセスしたり、そこからマルウェアがダウンロードされたりすることで、コンピューターが感染する可能性があります。メールや偽サイトに個人情報を入力したりしないよう十分注意を払う必要があります。

巧妙な手口のフィッシング詐欺にも常に注意が必要です。

マルウェアの感染経路5:ネットワーク侵入

ネットワークのセキュリティ対策に不備がある場合、マルウェアが侵入し感染が広がる恐れがあります。

ファイアウォールの設定を適切に行い、ネットワークの常時監視を行うなど、ネットワークセキュリティを万全に保つ必要があります。

マルウェアの感染経路6:ファイル共有

P2Pネットワークなどを利用したファイル共有の際、悪意あるファイルをダウンロードしてしまうと、マルウェアに感染する危険があります。

ファイル共有サービスの利用には注意が必要で、信頼できるソースからのみファイルを入手することが重要です。

マルウェアの感染経路7:オンライン広告

意図せずに広告をクリックしてしまうと、マルウェア自体がダウンロードされてしまう危険性があります。

広告ブロッカーを利用したり、不審な広告をクリックしないよう注意を払ったりすることで、このようなリスクを軽減できます。

マルウェアの感染経路8:ダウンロード

怪しげなウェブサイトからのダウンロードを行うと、マルウェアに感染してしまう可能性が高くなります。

安全性が保たれないサイトからのダウンロードは避け、必ず信頼できるソースからのみダウンロードを行うようにする必要があります。

マルウェアの感染予防対策

マルウェアは日々進化し、新しい手法でセキュリティを突破しようとします。そのため、単一の対策では不十分であり、多角的かつ継続的な防御体制の構築が求められます。

マルウェアの感染経路は多岐にわたるため、総合的な対策が重要です。

組織としては、それぞれの経路におけるリスクを理解し、適切な対策を講じることが不可欠です。技術的な対策はもちろん、従業員へのセキュリティ教育の実施など、人的側面からのアプローチも重要となります。

これらの対策を総合的に講じることで、マルウェアによる被害を最小限に抑えられるでしょう。

対策1:OSやソフトウェアは常に最新版にアップデート

オペレーティングシステム(OS)やソフトウェアは常に最新版にアップデートしておくことが重要です。ベンダーからはセキュリティパッチやアップデートが定期的にリリースされ、既知の脆弱性が修正されます。古いバージョンを使い続けると、マルウェアに狙われやすくなるためです。自動更新機能を有効にすれば、煩わしい手作業は不要になります。

特に重要な製品については、ベンダーの公開情報に注目し、アップデートを怠らないようにしましょう。また、サポート期間が終了したOSやソフトウェアは必ず新しいものに移行する必要があります。

対策2:セキュリティソフトウェアの導入

アンチウイルスソフトウェアやマルウェア対策ツールは必須の対策です。これらを導入し、定期的なスキャンを行うことで、マルウェアの検出と駆除が可能になります。リアルタイム保護機能を備えているものであれば、起動中のプロセスやファイルアクセスを常時監視し、不審な活動を検知してマルウェアの感染を防ぎます。

ソフトウェアベンダーからは継続的にパターンファイルの更新が提供されるので、それらを随時適用することが大切です。製品の選定に当たっては、検出力や誤検知率などを比較し、組織に最適なものを慎重に選ぶ必要があります。

対策3:ソフトウェアのダウンロードは公式サイトで行う

ソフトウェア、プログラムのダウンロードは、必ず信頼できる公式サイトから行うべきです。第三者のウェブサイトやTorrentなどの不明なソースからダウンロードすると、マルウェアに感染するリスクが高くなります。

近年では、正規の配布サイトを偽装したフェイクサイトからマルウェアが仕込まれたソフトが配布される事例もあり、注意が必要です。公式サイトでも、リンク先を確認するなどして安全性を十分に確認した上で、ダウンロードを行いましょう。

対策4:不審なメールへの対応

フィッシングメールやスパムメールにはマルウェアが隠されていることがあり、危険です。不審なメールや添付ファイルは開かず、削除することで感染を防ぐことができます。メールに不審な点があれば、絶対に開かずに、直接関係者に連絡を取り、確認する必要があります。

ソーシャルエンジニアリングの手口にも注意が必要で、常にメール受信時には送信元を確認する習慣を付けましょう。企業では、従業員への注意喚起と啓発活動を継続的に行うことが重要です。

対策5:ネットワークセキュリティの強化

ファイアウォールやVPN(仮想プライベートネットワーク)の活用により、ネットワークへの不正アクセスを防ぎ、セキュリティを強化できます。ファイアウォールではポートの開放を最小限に抑え、VPNでは暗号化された安全な通信路を構築することで、内部ネットワークを守ります。

また、ネットワーク機器のセキュリティ設定を適切に行い、不要なサービスやポートを無効化し、攻撃の糸口を残さないことも重要です。DMZの設計やネットワークの論理的な分割なども有効な対策です。

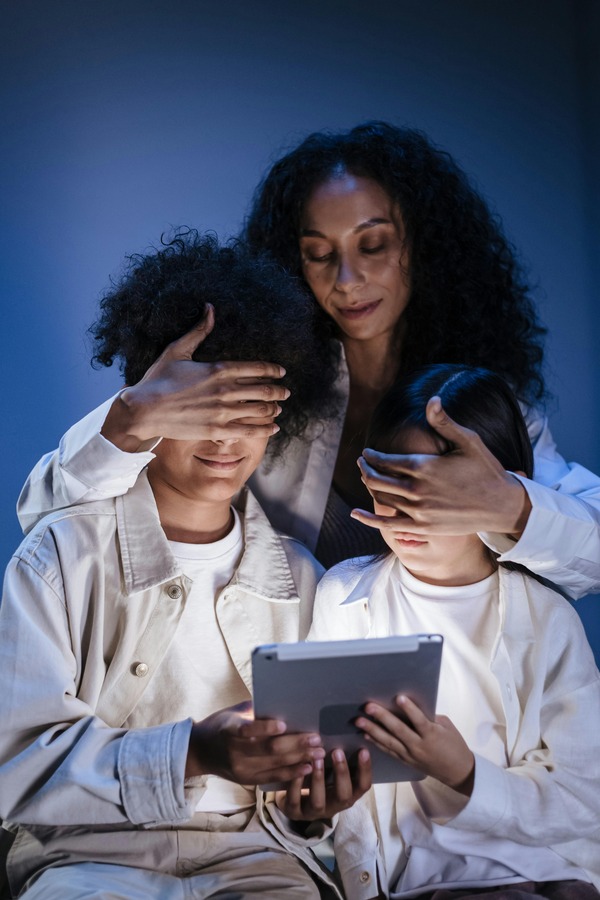

対策6:従業員へのサイバーセキュリティ教育

従業員一人ひとりがセキュリティ意識を持つことがマルウェア対策の要です。ヒューマンエラーによるセキュリティ侵害を防ぐため、研修や啓発活動などを通じて、従業員のスキルを高める必要があります。フィッシングメール対策、パスワード管理の重要性、USBメモリの安全な利用方法など、具体的なケーススタディを盛り込みながら教育することで、日々の業務での適切な行動を促せます。

インシデント事例の共有なども効果的です。教育は一過性のものではなく、継続して実施していくことが不可欠です。

対策7:サイバーセキュリティルールの徹底

組織全体でサイバーセキュリティルールを徹底させることが重要です。アクセス権限の適切な管理、複雑なパスワードポリシーの設定、機密データの暗号化など、全従業員が遵守すべきルールをセキュリティポリシーの形で明確に定めましょう。

ポリシーの内容は随時見直し、脅威の変化に応じて改訂していく必要があります。従業員への周知徹底と監査によりルール遵守を確実なものとし、組織全体のセキュリティ体制の維持・向上を図ります。

マルウェア感染後の対処法

マルウェアに感染してしまった場合、被害を最小限に抑えるための適切な対処法が重要です。何よりも感染への迅速な対応が重要です。

マルウェア感染は、企業や個人にとって甚大な被害や深刻な脅威となり得ます。感染が確認された場合、迅速かつ適切な対処が不可欠です。効果的な対処法として以下の点が重要となります。

マルウェア感染は、企業や個人にとって深刻な脅威となり得ます。感染が確認された場合、迅速かつ効果的な対処が必要です。

以下にその優先順位を挙げます。

対処法1:ネットワークの遮断

感染が確認された場合は、直ちにネットワークから切断し、拡散を防ぎます。この措置は、他のシステムへの感染拡大を防ぐために不可欠です。

感染したデバイスをネットワークから切り離すことで、さらなる被害を防止できます。

対処法2:マルウェアの駆除

専門のツールを使用し、マルウェアを安全に除去します。この過程では、最新のウイルス対策ソフトウェアを使用して、感染したファイルを隔離または削除します。

マルウェアの種類に応じて、適切な駆除方法を選択することが重要です。

対処法3:データの復旧

バックアップからデータを復元し、ビジネスの継続を図ります。重要なのは、定期的にバックアップを取っておくことです。これにより、データ損失のリスクを最小限に抑えることができます。

感染前の状態に復元することで、業務の正常化を図ります。

対処法4:感染経路や原因の特定

感染が発覚した際には、原因究明と再発防止に向けた適切な対処法を講じる必要があります。

感染の原因を究明し、同様の事態を防ぐための対策を講じます。この分析により、セキュリティの脆弱性やユーザーの行動に関する洞察が得られます。感染経路を特定することで、将来的な防御策を強化できます。

対処法5:再発防止策の策定

感染の原因を元に、再発防止のための具体的な対策を策定します。これには、セキュリティポリシーの見直し、従業員への教育、システムの定期的な監視などが含まれます。

セキュリティ対策の強化により、将来的なリスクを低減します。

対処法6:情報開示

関係者に対して、感染の事実や対処状況を適切に報告し、信頼回復に努めます。透明性を確保することで、ステークホルダーの不安を軽減し、信頼を再構築することが重要です。公開的なコミュニケーションを通じて、関係者との信頼関係を維持します。

このように、感染後は透明性を持ってコミュニケーションを行い、組織的な対処法に取り組むことが不可欠といえます。

マルウェアの被害事例15選

マルウェアの被害事例を振り返ることで、現実の脅威を再認識し、対策の必要性を改めて実感できます。

過去に起きたマルウェアの被害事例を学ぶことで、リスクを理解し、より実効性のある対策を講じることができます。

過去の教訓を活かし、サイバーセキュリティを強化していくことも重要です。

マルウェアの被害事例1:埼玉大学

埼玉大学は2022年6月7日、職員が使用するPCが「Emotet」というマルウェアに感染し、16,785件の情報が悪用された可能性があると発表しました。大学は感染PCの除去と他端末への拡散防止策を実施しました。

マルウェアの被害事例2:京都大学

京都大学は2022年6月1日、教職員のPCが「Emotet」に感染と発表しました。不審なメールを大量送信してしまったと謝罪し、注意を呼びかけました。感染PCは除去済みで、不正メールの送信も停止されました。

マルウェアの被害事例3:南房総市

千葉県南房総市は2022年7月17日、市内の小中学校のサーバーがランサムウェアに感染して、約2,000名分のデータが暗号化され使用不可になったと発表しました。身代金を要求される事態になりましたが、市はバックアップからデータを復元しました。

マルウェアの被害事例4:愛知県PCR検査データ管理システム

愛知県は2022年2月5日、PCR検査データ管理システムがランサムウェア攻撃を受け、画面に英語が表記され使用不能になったと発表しました。情報漏洩は確認されていないが、県はサーバー停止や代替措置を実施し、身代金要求には応じない方針を表明しました。

マルウェアの被害事例5:緑の安全推進協会

「公益社団法人」緑の安全推進協会は2022年3月15日、マルウェア「Emotet」に感染し、PCのアドレス帳(35件)とメール(3265通)及びそれに記載のアドレスが漏えいした恐れがあると発表しました。感染原因は職員がなりすましメールにアクセスしたことで、感染後はEmotetを除去し安全確認を行ったとしています。

マルウェアの被害事例6:厚岸漁業協同組合

厚岸漁業協同組合は2022年6月14日、ネットショップ専用PCが「Emotet」マルウェアに感染し、およそ5万件のメールアドレスが流出してしまった可能性があると発表しました。感染はユーザーからの指摘で発覚し、組合は端末を隔離・初期化し、セキュリティ強化を宣言しました。

マルウェアの被害事例7:NTTデータ関西

「株式会社NTTデータ関西」は2022年5月20日、ヘルプデスク業務用PCが「Emotet」マルウェアに感染し、不審なメールが発信されている事実を確認しました。感染原因は添付ファイルの開封で、ウィルス対策ソフト導入済みにも関わらず感染。同社は無害化とネットワーク・PCの更新を実施しました。

マルウェアの被害事例8:バンダイナムコホールディングス

株式会社バンダイナムコホールディングスは2022年7月3日、アジア拠点グループサイトがサイバー攻撃を受け、サーバーが暗号化されたと発表しました。犯行声明が「ALPHV」グループからあったとのことで、同社はセキュリティ強化と再発防止を宣言しました。

マルウェアの被害事例9:日本ケーブルテレビジョン

株式会社日本ケーブルテレビジョンは2022年11月6日、運営ファイルサーバーが攻撃を受け、約7,000人の個人情報を含む管理データが使用不能になったと発表しました。攻撃手口は不明だが、セキュリティ強化を図るとしています。

マルウェアの被害事例10:H.I.S.ホールディングス

H.I.S.ホテルホールディングス株式会社は2022年7月14日、運営ホテルの端末がランサムウェアに感染し、無人チェックインシステムのセキュリティが無効化されたと発表しました。情報流出は確認されていないが、感染警告とセキュリティ強化を実施しました。

マルウェアの被害事例11:ヴィアックス

株式会社ヴィアックスが2022年4月1日、勤怠管理システムサーバーがサイバー攻撃を受け、6,000件以上のデータが暗号化されたと発表しました。ランサムウェア感染と身代金要求があり、代替システム対応とセキュリティ強化で再発防止に努めるとしています。

マルウェアの被害事例12:ベクトル

株式会社ベクトルは2021年12月7日、古着通販サイトの「ベクトルパーク」が第三者による不正アク セスを受け、お客様のクレジットカード情報(18,136 件)が漏洩した可能性があること が判明したと発表しました。

マルウェアの被害事例13:信州市田酪農

株式会社信州市田酪農は2022年5月20日、従業員PCが「Emotet」マルウェアに感染し、社内外関係者の機密情報が漏洩したことが判明と発表しました。同社は謝罪し、情報セキュリティ強化を宣言しました。

マルウェアの被害事例14:河村電器産業

河村電器産業株式会社は2022年4月18日、情報システム部がサーバーのデータ暗号化を発見し、「CryptXXX」ランサムウェアによる攻撃が原因で、従業員や退職者の個人情報が暗号化され復旧不能と発表しました。情報漏洩は確認されていないが、セキュリティ強化に取り組むと宣言しました。

マルウェアの被害事例15:Souplesse

株式会社Souplesseは2022年6月5日、一部PCが「Emotet」マルウェアに感染し、従業員を装った不審なメールが第三者によって拡散されたと発表しました。関係者に謝罪し、注意喚起とセキュリティ対策の強化を宣言しました。

マルウェア対策まとめ

マルウェアの感染経路は多岐にわたり、メール、アプリケーションソフトウェア、リムーバブルデバイス、フィッシング攻撃、ネットワーク侵入、ファイル共有、オンライン広告、ダウンロードなどがあります。

感染を防ぐためには、OSやソフトウェアの常時更新、セキュリティのためのソフトウェアの導入、公式サイトからのダウンロード、不審なメールの対応、ネットワークセキュリティの強化、従業員へのサイバーセキュリティ教育、サイバーセキュリティルールの徹底などが必要です。

また、感染後の対処法としては、ネットワークの遮断、マルウェアの駆除、データの復旧、感染経路や原因の特定、再発防止策の策定、情報開示が挙げられます。さらに、マルウェアの被害事例を学ぶことで、リスクを理解して、適切な対策を講じることができます。

これらの対策を全体的に施行することにより、マルウェアによる損失を最小限に抑えることが実現できます。

コンサルティングのご相談ならクオンツ・コンサルティング

コンサルティングに関しては、専門性を持ったコンサルタントが、徹底して伴走支援するクオンツ・コンサルティングにご相談ください。

クオンツ・コンサルティングが選ばれる3つの理由

②独立系ファームならではのリーズナブルなサービス提供

③『事業会社』発だからできる当事者意識を土台にした、実益主義のコンサルティングサービス

クオンツ・コンサルティングは『設立から3年9ヶ月で上場を成し遂げた事業会社』発の総合コンサルティングファームです。

無料で相談可能ですので、まずはお気軽にご相談ください。

関連記事

サイバーセキュリティ

マクロウイルスとは?オフィス製品に感染する仕組みと対策を解説!

マクロウイルスは、ビジネスに不可欠な「マイクロソフトオフィス」製品のマクロ機能を悪用するマルウェアの一種です。ここでは、マクロウイルスの特徴と感染経路や、具体的な種類と被害例、詳しい対策方法について解説します。感染の仕組みを理解して対策を講じましょう。

サイバーセキュリティ

サイバー攻撃とは?攻撃の目的・種類や手口と被害事例から対策を紹介!

サイバー攻撃とは、サーバやパソコンなどの機器に対して不正アクセスや情報窃取、破壊活動などを行う攻撃の総称です。近年はサイバー攻撃が高度化し、どんな組織もサイバー攻撃にあうリスクがあります。本記事では、サイバー攻撃の種類や手口、被害事例について詳しく解説します。

サイバーセキュリティ

VPNのセキュリティは安全?仕組みやメリットとリスクを解説!

本記事ではVPNのセキュリティについて解説しています。安全性と危険性、仕組み、メリット、さらにはリスクまで詳しく説明しています。最後まで読むと、VPNのセキュリティをよく理解できますので、企業のセキュリティ対策に役立ててください。

サイバーセキュリティ

ネットワークセキュリティとは?リスクと取るべき対策まとめ

本記事ではネットワークセキュリティについて解説しています。ネットワークセキュリティのリスクや事例、必要な対策を詳しく説明しています。企業に欠かせないセキュリティ対策がよく理解できますので、最後まで読んで参考にしてください。

サイバーセキュリティ

身代金要求型ウイルス(ランサムウェア)の手口とは?データを守るための対策も紹介!

ランサムウェアとは身代金要求型のウイルスのことを指し、世界中で深刻な被害をもたらしています。その攻撃手口も巧妙化しており包括的なセキュリティ対策が求められます。この記事では、身代金要求型不正プログラムといわれるランサムウェアの概要、感染経路、手口や対策を詳しく説明します。

サイバーセキュリティ

ランサムウェアに感染したらどうする?感染経路と予防法や感染後の対処法を解説!

ランサムウェアの基礎知識と感染による被害、感染経路や予防策、感染したら行う対処法と禁止事項を具体的に解説します。ランサムウェアに感染したら被る金銭被害や業務停止、情報漏えいなどのリスクを回避するために必要なセキュリティ対策や教育など役立つ情報を提供します。

サイバーセキュリティ

マルウェアとランサムウェアの違いとは?特徴や感染経路と対策について解説!

ランサムウェアはマルウェアの一種であり、近年、ランサムウェアを含むマルウェアの被害が増加しています。企業や組織をマルウェアから守るためには、その特徴や対策を正しく理解することが重要です。 そこで本記事では、それぞれの違いや特徴、感染経路、対策を解説します。

サイバーセキュリティ

ソーシャルエンジニアリングの手口とは?特徴や対策と被害事例を解説!

ソーシャルエンジニアリングとは、人間の心理的な隙を突くサイバー攻撃です。本記事ではソーシャルエンジニアリングの特徴や手口について解説します。実際に起きた事例も紹介するので、ソーシャルエンジニアリングの対策に役立ててください。

サイバーセキュリティ

ホワイトリストとは?対策の仕組みやセキュリティのメリットを解説!

ホワイトリストとは、安全と評価したWebサイトやIPアドレス等を定義したリストです。ホワイトリストに登録しているアプリケーションや通信のみ実行を許可します。ホワイトリストに登録していないものは全てブロックするため、高いレベルのセキュリティ対策となります。

サイバーセキュリティ

脆弱性とは?意味や危険性と発生原因・対策を徹底解説!

脆弱性の意味は、システムにとって重大な危険性をもたらす設計上の欠陥や誤りです。近年、脆弱性が発見されるとすぐにサイバー攻撃に悪用されるケースも増えています。脆弱性を放置するリスクについて、事例をもとに原因を確認し、適切な対策を実施しましょう。